周加境研究员等 Nat. Commun.:可回收型微藻凝胶用于高效去除抗生素

点击数:20732025-04-03 00:00:00 来源: 高分子科技

抗生素污染已演变为全球性难题,细菌耐药性的加剧,对人类社会造成巨大风险。全球每年有逾120万人死于耐药细菌感染,世界卫生组织(WHO)已将抗菌素耐药性列为最严重的公共卫生威胁之一。生物修复为降解抗生素污染提供了一种绿色可持续的解决方案。微藻作为一种光合生物,可同时实现污水净化和碳源封存。然而,传统微藻水处理方式主要依托微藻悬浮系统,这种方式面临回收微藻难度大和二次生物污染风险,在极端环境下生物降解效率通常显著降低。因此,开发一种高效和可回收的微藻生物修复技术势在必行。

近日,四川大学皮革化学与工程教育部重点实验室周加境研究员、南昌大学刘进教授和香港理工大学马源教授团队报道了一种可回收型微藻凝胶系统。该系统可以实现污水中抗生素的高效降解(>99%)和微藻的便捷回收,同时具备自我再生能力,可多次循环利用,对多种抗生素均表现出良好的去除效果。研究开发的微生物封存膜技术能在不阻碍小分子物质交换的前提下,有效防止微藻泄露(7天泄漏率<0.7%),从而避免潜在的微生物泄露风险。

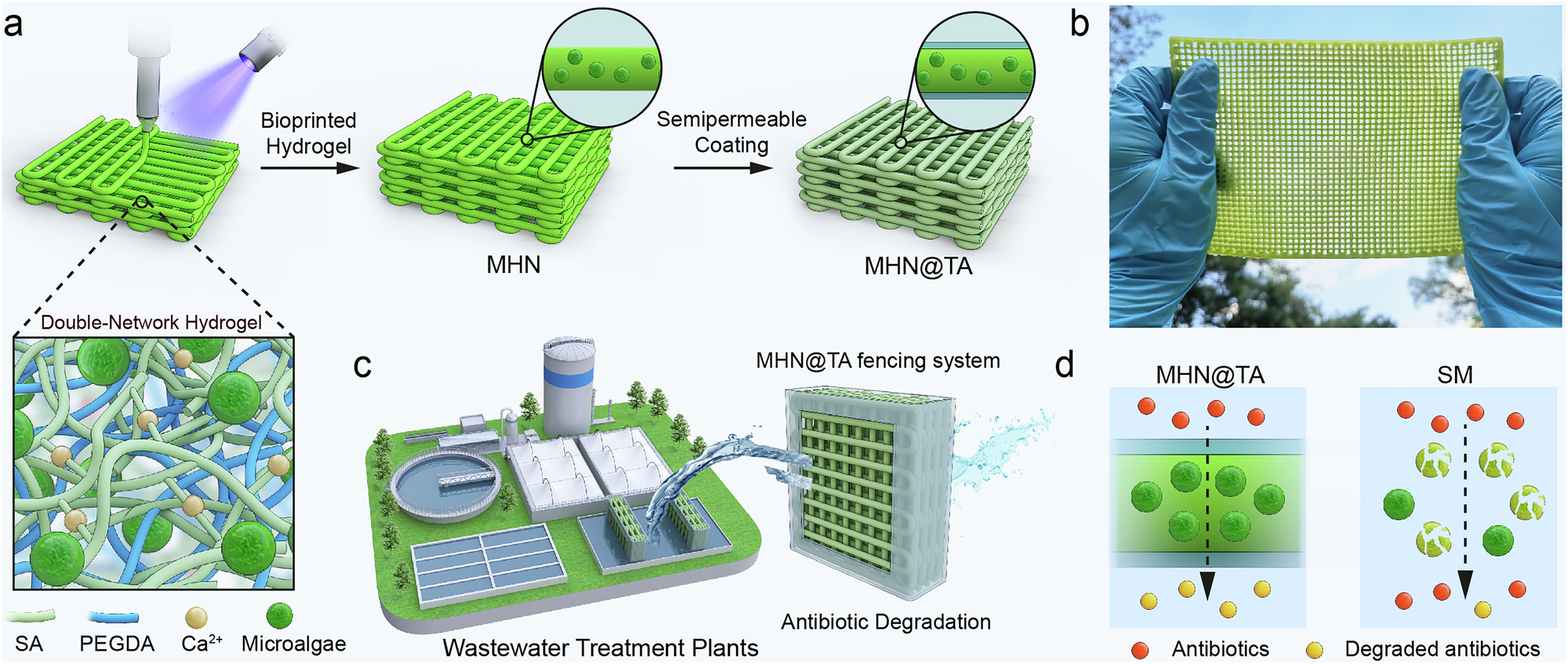

图1. 微藻凝胶(MHN@TA)的制备及其抗生素降解示意图

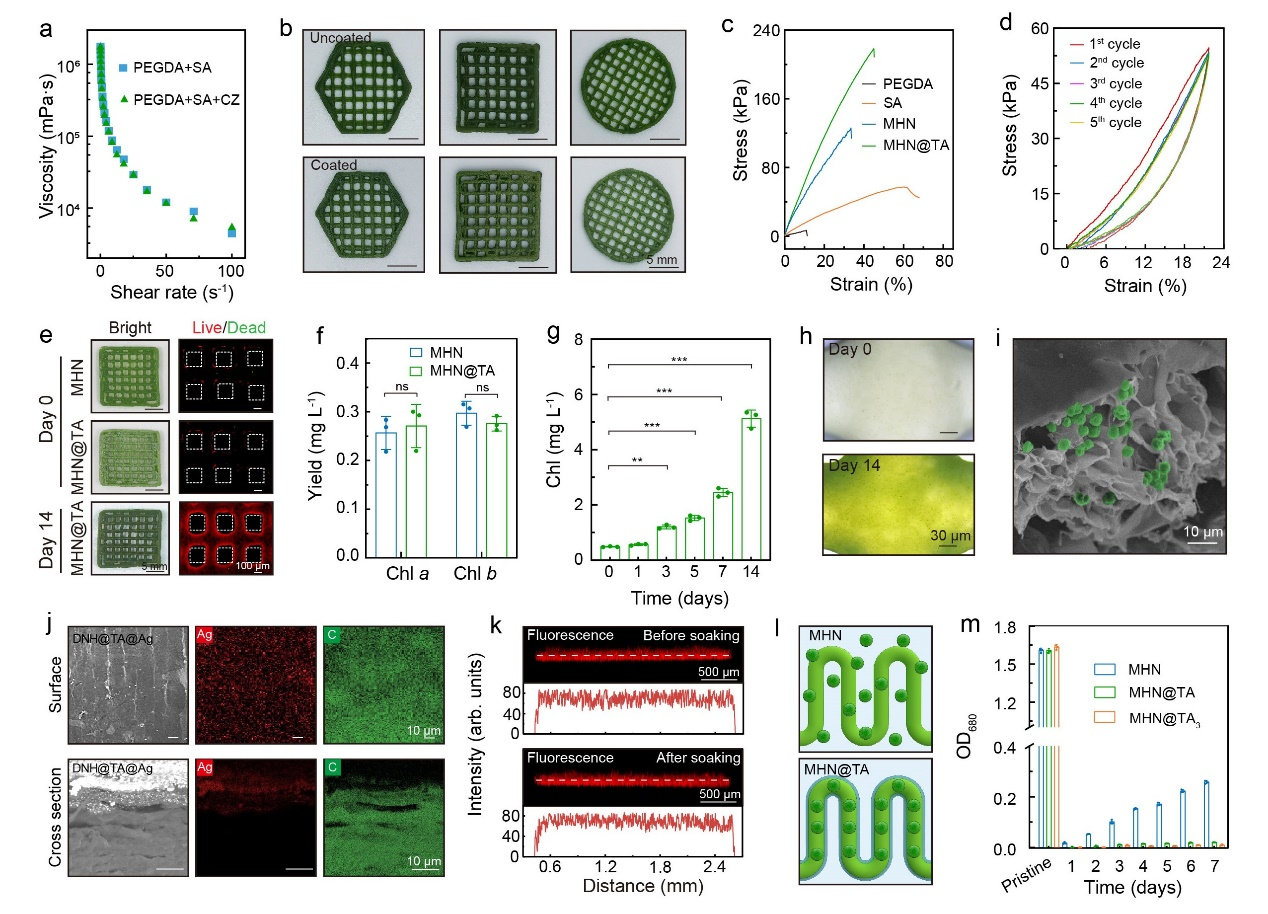

微藻凝胶的设计和制备

研究团队利用双网络水凝胶(聚乙二醇二丙烯酸酯和海藻酸钠)复合小球藻(Chlorella zofingiensis,CZ),构建了活性微藻凝胶系统(MHN)。该凝胶系统展现出优异的可打印性和机械性能,支持多种复杂结构的加工制造。微藻在凝胶内部的三维多孔结构中保持活性,光合作用与增殖能力未受显著影响。为提升凝胶系统的稳定性和微生物封存性能,研究团队在凝胶表面包覆了一层半透性涂层(MHN@TA),该涂层的引入有效抑制了微生物泄漏风险,在工程株微生物的防控方面具有重要价值。

图2. 微藻凝胶系统的构建

抗生素降解性能

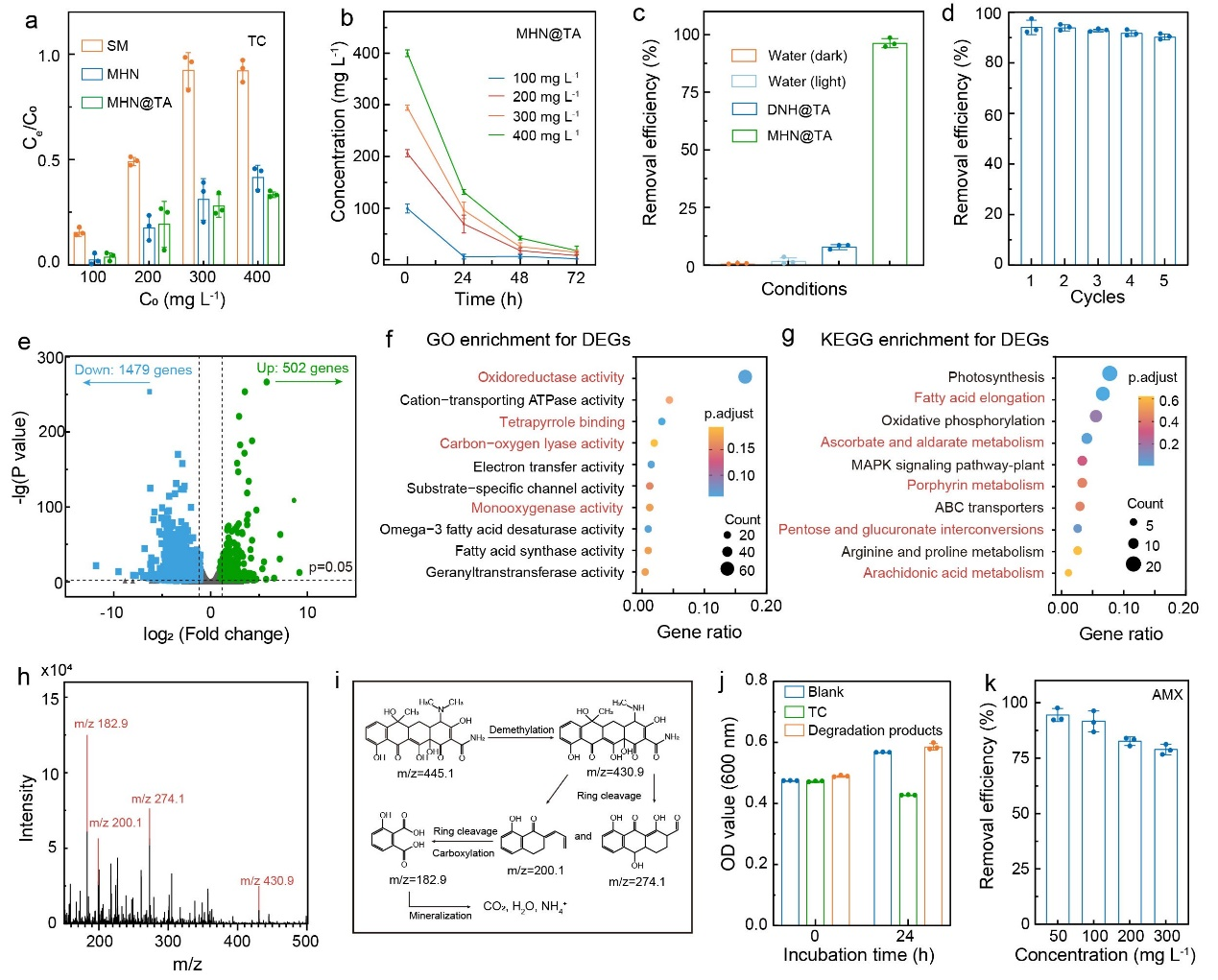

研究以四环素作为典型的抗生素模型,评估了凝胶系统的降解性能。结果表明,凝胶系统能有效降解水中抗生素,在高浓度抗生素中,其降解效率显著优于悬浮微藻(SM)。转录组学分析表明,在降解过程中,与生物降解相关的基因(如编码细胞色素P450酶、醛/酮还原酶及脱羧酶的基因)表达显著上调,阐明了生物降解的分子机制。此外,该凝胶系统具备自我再生能力,可实现多次循环利用,并能够有效去除青霉素、阿莫西林等多种抗生素。

图3. 微藻凝胶对抗生素降解性能

耐受高浓度抗生素威胁的细胞保护作用

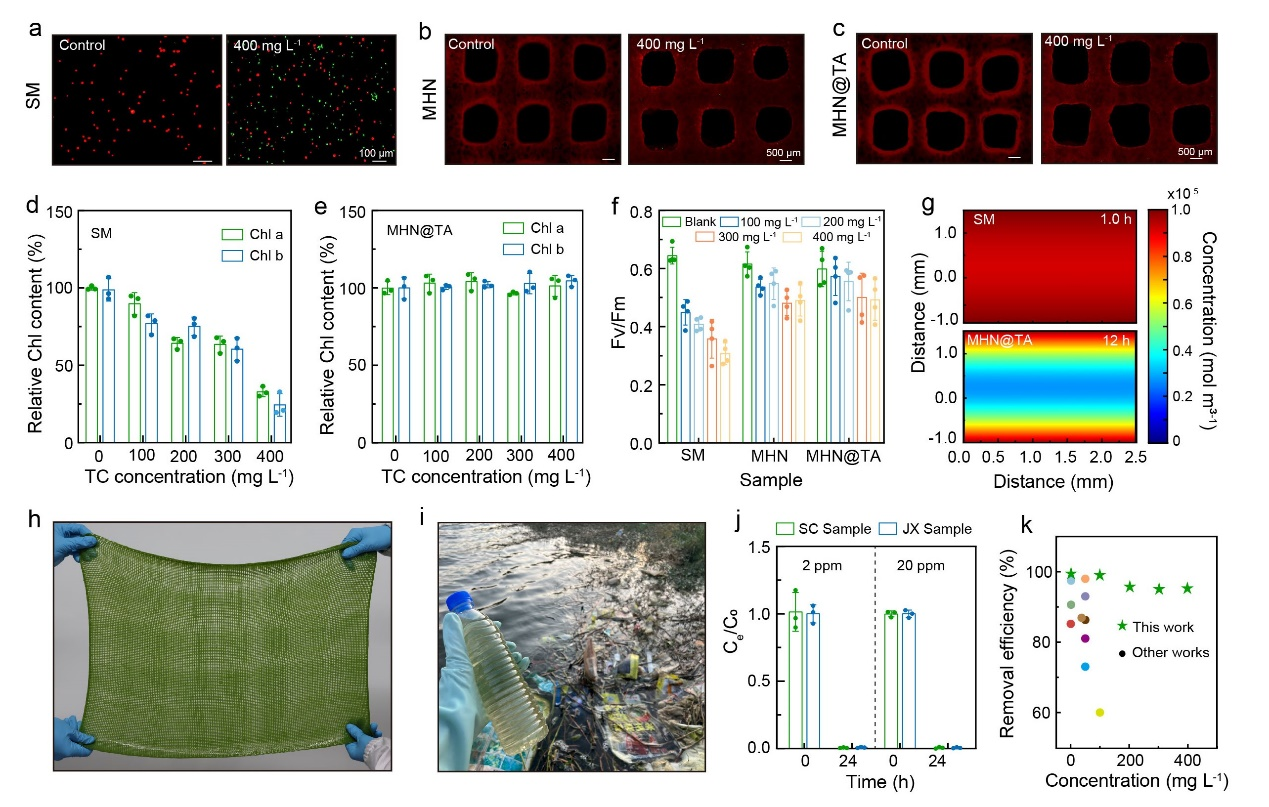

实验表明,在高浓度抗生素下,微藻凝胶系统优异的降解效率源自其独特的隔离屏障和温和的内部微环境,这些特性保障了微藻正常生物功能的发挥。实验进一步表明,凝胶系统能够有效保护微藻,显著降低高浓度抗生素环境中的微藻死亡率,维持其光合作用效率和生物代谢活性。扩散动力学模拟结果证实,凝胶基质通过为微藻创造缓冲区域,使其逐步适应抗生素环境并实现抗生素分子的持续降解。针对工业应用场景,研究团队设计并开发了工业级凝胶打印装备,该设备可高效、大规模制备柔性微藻生物膜,满足工业化废水处理需求。

图4. 微藻凝胶系统对微藻的保护机制及工业应用

总结:本研究设计了一种活性微藻凝胶系统,实现在宽浓度范围内广谱抗生素的高效降解,并具备良好的可回收性。凝胶系统的物理包裹特性有效保护微藻的生物活性,增强其对外界恶劣环境的耐受能力;独特的封存涂层技术可防止微藻细胞泄漏,降低二次生物污染风险。该研究揭示了微藻-材料在生物修复中的协同作用机制,不仅为生物杂化系统的创制提供依据,更为解决全球水污染问题提供了绿色低碳方法。本工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、四川省自然科学基金、温州鞋革产业研究院、江西省“双千”领军人才项目、南昌大学双一流学科经费以及香港研究资助局研发项目的资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58415-z

作者简介:周加境,博士,四川大学皮革化学与工程教育部重点实验室副主任,四川大学“双百人才工程”研究员,博士生导师,入选国家海外高层次人才引进计划,四川省科协“海智计划”特聘专家。2016年博士毕业于新加坡南洋理工大学,并先后在澳大利亚墨尔本大学与美国加州大学圣地亚哥分校从事博士后研究工作。2022年入职四川大学轻工科学与工程学院组建生物质基智能组装实验室,团队主要利用生物质材料构筑从纳米尺度到宏观尺度的功能组装体,开发和应用以生物质为原料的资源碳中和技术,服务生命健康与绿色低碳领域。迄今已发表学术论文90余篇,以第一或通讯作者在J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、Chem. Soc. Rev.等国内外高水平学术期刊上发表论文30余篇,授权1项美国发明专利,并申请/授权中国发明专利10余项。

【作者:】(Top) 返回页面顶端